マイナンバーの管理は、企業にとって「法令順守」や「個人情報保護」などの観点から適切な管理体制を整えることが義務づけられています。しかし、実際に従業員のマイナンバーをどのように管理し、法改正に対応していけばよいのかについて悩んでいる企業も少なくありません。この記事では、マイナンバー管理の基本から法改正への対応、管理の手順などについてわかりやすく解説します。

目次 [閉じる]

マイナンバーとは?その基本と管理の重要性

2015年にスタートしたマイナンバー制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」に基づいて、日本に住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障や税、災害時の被災者支援などの行政手続きで活用する制度です。

従業員の社会保険や税金に関する手続きをおこなう企業は、マイナンバーの収集・利用・管理において重大な責任を負っており、マイナンバー法などで定められたルールに対する違反や漏えいがあった場合は罰則が課される可能性があるほか、企業の社会的信用の低下といった大きなリスクに直面することになります。

マイナンバー制度の目的、メリット

12桁の個人識別番号であるマイナンバーによって、複数の機関に存在する個人情報が同一の人物のものであることを容易に確認できるようになります。これにより、社会保障、税、災害対策の分野における効率的な情報収集が可能になり、行政手続きの正確性が担保されます。

- 社会保障関連手続きの効率化

- 税務関連手続きの効率化

- 災害対策の迅速化

1.社会保障関連手続きの効率化

マイナンバーは、年金、健康保険、雇用保険など社会保障関連の手続きにおいて、個人を正確に特定するために利用されます。これにより、手続きの効率化と不正防止のほか、社会保障の適正な給付(給付漏れ、二重給付などを防止)が実現します。

2.税務手続きの効率化

税務関連の手続きにおいても、マイナンバーは大きな意味を持ちます。たとえば、源泉徴収票や確定申告書にマイナンバーを記載することで、一部の添付書類が不要になり、正確性を担保しながら手続きを簡略化できます。

3.災害対策の迅速化

マイナンバーは、大規模災害が発生した際の被災者支援金の支給や行政サービスを円滑に実施するうえでも役立ちます。また、被災者の診察や薬の処方といった医療活動においてもマイナンバーを活用できます。

このように、マイナンバーは行政手続きを簡略化し、すべての人々が安心して暮らせる社会基盤を支える仕組みとして大きな期待がかけられています。

企業にとってマイナンバー管理のおさえるべきポイント

企業がマイナンバーを取り扱う際におさえておきたいのは、「法令順守」「情報漏えいリスクへの対応」「業務効率の確保」の3つです。これらは、単に法律の要請を満たすだけでなく、万が一の漏えいリスクから企業を守り、日常業務にも支障をきたさない体制を整えるうえで重要なポイントになります。

1.法令順守

企業にはマイナンバー法および個人情報保護法に基づいて、従業員のマイナンバーを適切に取り扱うことが求められます。違反が明らかになった場合、罰金や刑罰が科せられる可能性があります。具体的な内容については、以下を参考にしてください。

参考:マイナンバー制度における罰則の強化(令和4年5月25日現在)2.情報漏えいリスクへの対応

万が一、マイナンバーの漏えいなどのインシデントが発生すると、企業の社会的信用が失墜するだけでなく、従業員や顧客からの信頼も失います。そのため、日頃から漏えいを防ぐためのセキュリティ対策や運用ルールを確立し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

3.業務効率の確保

マイナンバーの管理体制が不十分な場合、必要な場面でマイナンバーを迅速に参照・利用することができず、業務の遅延につながります。特に年末調整などの多忙な時期は、業務に大きな混乱を招く可能性があります。

企業が知っておくべき改正マイナンバー法のポイント

2024年5月に施行された改正マイナンバー法は、デジタル時代の社会基盤の強化を目的としています。以下では、企業の人事・総務担当者が理解しておかなければならない法改正の主なポイントについて解説します。

参考:マイナンバー法などの一部改正法(令和5年法律第48号)について健康保険証との一体化

これまでの健康保険証の新規発行は2024年12月2日をもって終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替わることになりました。マイナンバーを使った保険資格のオンライン確認が導入されることで、医療機関における手続きの円滑化が期待されます。一方、マイナンバーカードを持っていない場合には「資格確認書」が発行され、引き続き保険診療が受けられる仕組みも整備されました。

利用範囲の拡大

改正マイナンバー法では、これまで社会保障や税、災害対策に限定されていたマイナンバーの利用範囲が新たな分野にも拡大されています。具体的には、自動車の登録手続き、国家資格の取得・更新の手続き、在留資格の更新手続きといった行政事務にもマイナンバーを利用できるようになりました。この変更により、申請者の手続きの迅速化と行政側の負担軽減が同時に実現することになります。

公金受取口座登録の推進

今回の法改正では、年金や緊急時の給付金など、さまざまな公的給付の支給に利用する公金受取口座の登録が推奨されています。受取口座の登録は、マイナンバーカードを利用してマイナポータル(政府が運営する行政手続のオンライン窓口)から手続きができます。

こうした法改正によって行政の手続きが簡素化される一方、企業は新制度に対応した社内規定や業務フローの見直しなど、マイナンバーの管理に関する新たな責任を負うことになります。また、マイナポータルを活用した手続きが一般化するなかで、企業にはデジタルに不慣れな従業員にも配慮した対応が求められるようになります。

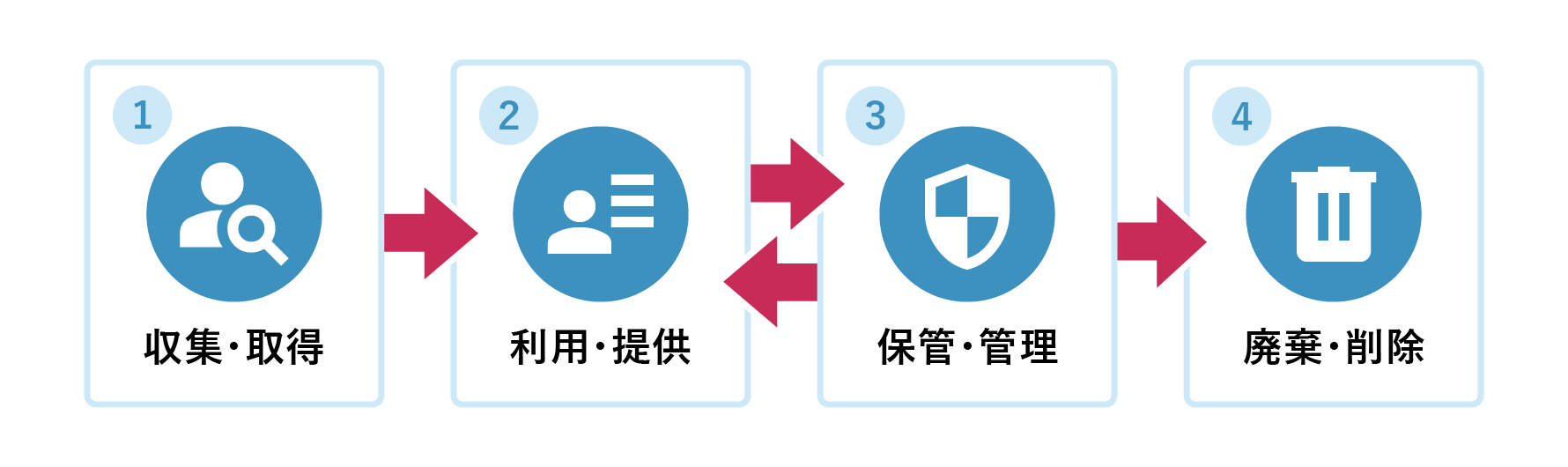

企業におけるマイナンバー管理の流れ

企業がマイナンバーを適切に取り扱う際は、マイナンバー法や個人情報保護法などの法令を順守するとともに、個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を参考に、管理体制を構築することが求められます。

ただしガイドライン自体は法令そのものではなく、運用上の具体的な指針です。あくまで「推奨事項」ではありますが、ここに則って運用することで、事実上法令要件を満たしやすくなる仕組みになっています。

本記事では理解を深めやすいよう「収集」「利用」「保管」「廃棄」の4つの工程に分けてマイナンバー管理の基本的な流れを整理しました。

1.マイナンバーの収集と取得

マイナンバーの収集は、採用時や年末調整の際におこなわれるのが一般的です。ここでは、従業員に対する利用目的の明示や本人確認書類の提出が必須です。基本的な手順は以下となります。

1-1. マイナンバーの収集

マイナンバーをいつ収集するかについては、社内で統一されたルールが必要です。一般的には、採用時に雇用契約の締結とともにマイナンバーを収集することが多くなっています。収集にあたっては従業員に利用目的を明確に伝え、また年末調整の際は扶養控除申請に伴う従業員の扶養家族のマイナンバーも収集する必要があります。

1-2. 本人確認書類の提示

マイナンバーの収集においては、本人確認が求められます。マイナンバーカードを所持している場合は、それだけで番号確認と身元確認を同時におこなうことができます。一方、通知カードや住民票を使用する場合は、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が同時に必要です。

2.マイナンバーの利用と提供

マイナンバーの利用は、税務署や年金事務所などへの必要書類の提出時に限定されます。具体的な利用と提供の流れは以下です。

2-1. 利用目的の確認

マイナンバーを利用する際は、法律で定められた目的の範囲内であることの確認が不可欠です。具体的な用途として、源泉徴収票の作成や雇用保険被保険者資格取得届の提出などが挙げられます。

2-2. 従業員への通知

マイナンバーの利用においては、その目的を従業員に通知する必要があります。通知は書面や電子メールなどの形式でおこない、その記録を残しておきます。こうしたルールを徹底することで、従業員との信頼関係を築き、マイナンバー利用の透明性を確保できます。

2-3. 書類作成と提出

利用目的に基づいて必要な書類を作成し、対象となる行政機関に提出します。たとえば、税務署への提出書類にはマイナンバーを記載し、提出時の記録を残します。こうした対応によって、後日必要な情報をすぐに確認できる体制を整えておくことが重要です。

3.マイナンバーの保管と管理

マイナンバーは、漏えいや不正使用を防ぐために厳密に管理する必要があります。以下はマイナンバーの保管・管理の基本的なフローです。

3-1. 安全に配慮した管理

デジタルデータの場合、アクセス権限を設定してログを残しておく必要があるほか、暗号化などのセキュリティ対策も必須です。一方、紙媒体の場合は施錠可能なキャビネットに保管し、利用できる人を制限するなどの安全性の確保が重要です。

3-2. 管理体制の整備

マイナンバーの管理責任者を設置し、必要な教育や訓練を実施することで、担当者が管理業務を適切に遂行できる体制を整えます。

3-3. 定期的な見直し

マイナンバーの保管方法や管理手順は、定期的に見直す必要があります。法改正やセキュリティ要件の変更にも対応し、常に管理の最適化を図ります。

3-4. 監査への備え

マイナンバーの管理状況はすべて記録として残し、必要に応じて監査に対応できる体制を整えておく必要があります。これにより、外部・内部の監査にも迅速に対処することが可能になります。

4.マイナンバーの廃棄と削除

従業員のマイナンバーを利用する目的がなくなった場合は、速やかに廃棄・削除する必要があります。以下は廃棄と削除の基本的な手順です。

4-1. 廃棄のタイミング

マイナンバーを利用する目的がなくなった場合は、速やかに廃棄しなければなりません。たとえば、従業員が退職した場合や、法律で定められた保存期間(例:雇用保険の被保険者資格に関する書類は退職日の翌日から2年間、源泉徴収票などは税法上7年間)が終了した場合がこれに該当します。

4-2. 削除方法の選定

マイナンバーの廃棄や削除は、記録媒体に応じた適切な方法でおこないます。紙媒体であれば、シュレッダーや焼却処分をおこない、デジタルデータであれば専用ソフトを用いて完全に削除します。

4-3. 廃棄、削除の記録

廃棄や削除をおこなった証拠を記録として残します。こうすることで、後日に問題が起きた際にも対応がしやすくなります。

4-4. 内部監査の実施

定期的に内部監査をおこない、マイナンバーの廃棄・削除のルールが守られているかを確認します。問題が明らかになった場合は、速やかに改善策を講じることで管理体制の強化を図ります。

マイナンバー管理で重要な安全管理措置とは?

前の章でお伝えしたように、企業がマイナンバーを適切に扱うためには法令の順守はもちろん、個人情報保護委員会が公表する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を参考に管理体制を整備することが重要です。引き続きそのガイドラインの中で示されている「4つの安全管理措置」について解説し、具体的な対策例をご紹介します。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 1.技術的安全管理措置 | アクセス権限の設定やデータの暗号化で、不正アクセスや情報漏えいを防止 |

| 2.物理的安全管理措置 | 書類やデータの保管場所を限定し、紛失リスクを最小化 |

| 3.組織的安全管理措置 | 役割分担と責任者を明確にし、内部監査を定期的に実施 |

| 4.人的安全管理措置 | 従業員教育や権限の見直しにより、人的ミスや内部不正を防止 |

1.技術的安全管理措置

技術的安全管理措置は、デジタル環境におけるマイナンバーの保護に焦点を当てています。不正アクセスや情報漏えいを防止するための以下の対策が求められます。

- 最小限の権限付与と厳格なログ管理

アクセス制御とログ管理マイナンバー関連のデータへのアクセスは、必要最小限の職務範囲に権限を限定する必要があります。

また、システム操作の履歴はログとして残し、厳格に管理します。 - データの暗号化

マイナンバーを含む情報は暗号化し、不正アクセスによる情報漏えいリスクを軽減します。 - システムの定期的なアップデート

セキュリティツールやOSの最新アップデートを常に適用し、脆弱性を狙ったサイバー攻撃の被害に遭わないための対 策を講じることが重要です。

2.物理的安全管理措置

マイナンバーを管理する物理的な場所に関する管理措置は、データの漏えいや紛失を未然に防ぐために重要です。ここでは、以下のような対応が推奨されます。

- 保管場所の厳重な管理

また、システム操作の履歴はログとして残し、厳格に管理します。 - 輸送時の紛失防止

マイナンバーを保存した媒体を移動させる際は、追跡可能な手段、または専用のセキュリティケースなどを使用します。

3.組織的安全管理措置

マイナンバーの安全な管理体制を構築するためには、組織的な取り組みが不可欠です。ここでは、以下のような対策が求められます。

- 責任体制の明確化

マイナンバーの管理責任者を設置し、従業員にその役割と意義を周知します。 - 定期的な監査と見直し

マイナンバーの管理状況を定期的に監査し、不備や改善点を特定して見直しをおこないます。外部の専門家による監査を受けることも有効です。

4.人的安全管理措置

従業員の教育と監督を徹底し、人的ミスや不正行為を防ぐための対策が必要です。

- 従業員教育の実施

マイナンバー管理の重要性や取り扱いに関するルールを徹底的に周知します。特に新規採用や人事異動の際は、必要な研修を早期に実施します。 - 退職者や異動者の権限の見直し

人事異動や退職による役割の変更があった場合は、管理権限を速やかに更新し、マイナンバーに関連する情報への不要なアクセスを防止します。

企業におけるマイナンバー管理方法のまとめ

企業は、マイナンバー法や個人情報保護法などの法令に基づき、従業員のマイナンバーを適切に管理する義務があります。そのため、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に沿った収集・利用・保管・廃棄といった一連のフローを整備し、安全管理措置を講じることが求められます。

ただし、ガイドライン自体は具体的な運用指針を示すもので、法令を100%代弁するわけではありません。とはいえ、実質的にはガイドラインに準拠していれば法令の要件を満たしているとみなされやすいため、企業のコンプライアンスを確保するための重要な指針として位置づけられています。

企業が直面するマイナンバー管理の課題

マイナンバー管理において、企業はさまざまな課題に直面します。ここでは、多くの企業が悩まされる3つの課題について取り上げます。

マイナンバーの管理負荷

マイナンバーの管理では、収集・保管・利用・廃棄までの厳密なプロセスの順守が求められます。ここでは当然、企業側の業務負荷の増大が避けられません。データ入力や確認作業は手作業も多く、大きな時間と労力が必要となります。

また、年末調整や税務手続きの際は短期間で大量の情報を取り扱うため、人的ミスが発生しやすくなります。こうした点も企業にとって大きな負担となります。

セキュリティリスク

機密性の高い個人情報であるマイナンバーの管理には、厳格なセキュリティ対策が不可欠です。ランサムウェアに代表されるサイバー攻撃の深刻な被害が後を絶たないなか、特定個人情報を狙った不正アクセスは企業にとって重大な脅威です。

また、情報漏えいはサイバー攻撃などの外部からの脅威だけではなく、内部関係者の不正行為によっても発生します。企業はこうした内部不正も想定して、万全の対策を講じておく必要があります。

法改正への対応

法律は社会の状況に応じて、随時改正がおこなわれます。マイナンバーに関連する法律も、今後必要に応じて更新されていくはずです。企業はこうした法改正に迅速に対応して、社会の要請に応えていかなければ、社会的信用の維持、ビジネスの継続に支障が生じる可能性があります。

マイナンバー管理システムを導入するメリット

企業が直面するマイナンバーの管理課題への対応においては、人手に依存した手法では限界があり、専用システムの導入がおすすめです。以下では、マイナンバーの管理システムがもたらす具体的なメリットについて解説します。

マイナンバー管理プロセスの一元化

マイナンバー管理プロセスの一元化とは、収集から利用、保管、最終的な廃棄までのマイナンバー管理プロセスを、すべて1つのシステムで完結できるようにすることを指します。従業員の番号を登録してから年末調整などの必要書類を作成し、最終的に不要になったデータを廃棄・削除するまで、一貫して管理するため、紙のやり取りや重複入力を減らして業務を効率化できます。

セキュリティの強化

マイナンバー管理システムを導入して、厳格なアクセス権限の設定によって不要なアクセスや操作を未然に防止することで、情報管理の安全性は大幅に向上します。

また、マイナンバーを含むデータは暗号化して保管されるため、不正利用や情報漏えいリスクも低減します。マイナンバーの管理システムには、操作履歴を記録するログ管理の機能も備わっており、不正行為の早期発見と迅速な対応が可能です。

法改正へのスムーズな対応

マイナンバー管理システムのなかには、法改正に合わせたアップデート機能や柔軟な設定機能を備えているものがあります。こうしたシステムを導入すると、管理画面の変更や通知機能によって新たな法令要件に即した運用をスムーズに実装できるため、担当者の手動対応を最小限に抑えられます。

ただし、システムによっては対応範囲や更新頻度に差があるため、選定時には「法改正に追随するアップデート体制が整っているか」をしっかり確認することが大切です。

「SmartDB」で企業情報管理を効率化

マイナンバー管理だけでなく、従業員や顧客情報など会社全体の情報を安全かつ効率的に管理するには、組織全体の業務プロセスを一元的に管理するプラットフォームが不可欠です。

ドリーム・アーツが提供する「SmartDB」は、大企業の業務デジタル化を支援するノーコード開発プラットフォームです。複数の部門をまたぐ業務プロセスを柔軟に構築できるワークフロー機能に加え、膨大なデータを一元管理するWebデータベース機能を備えています。これらの機能により、マイナンバーのような重要な情報を適切かつ効率的に管理できます。

さらに、「SmartDB」は厳格なセキュリティ機能を提供しているため、不正アクセスや情報漏えいのリスクを低減します。これにより、マイナンバーを含む機密情報の安全な管理と運用が可能です。業務効率化と高度なセキュリティを両立させる「SmartDB」は、企業全体の情報管理基盤として最適です。

「SmartDB」の強み

「SmartDB」の強みは、非IT部門でも利用可能なノーコード開発環境と、高度なカスタマイズ機能にあります。各企業の業務内容に合わせた情報管理アプリをドラッグ&ドロップ操作で作成可能です。法改正による改修もベンダーや情シスに頼らずスピード感をもって対応することが可能です。たとえば2022年1月の改正電帳法施行の直前、2021年12月中に業務運用を開始できた事例もあります。

参考:PLANT、「SmartDB」導入で200業務のデジタル化へ | 株式会社ドリーム・アーツ

また、アクセス権限を細かく設定できるため、特定の情報を限定された担当者間だけで共有することが可能です。このため、業務フローの効率化と情報セキュリティ対策の両立を実現できます。さらに、添付データを含む高速検索機能や編集履歴の記録機能を備え、情報の追跡性と整合性の確保が可能です。

大企業にも選ばれる堅牢なセキュリティ機能

SmartDBは、一般的なアクセス制限や不正ログイン対策などにとどまらず、大規模・高リスクな環境下でも運用しやすい堅牢な仕組みを提供しています。

シングルテナント方式

ユーザーごとに利用環境を完全に分離するため、他社の利用状況や障害の影響を受けにくく、データの安全性が高まります。加えてバックアップ体制もしっかり構築されているため、万一のトラブル時も迅速に復旧できます。

内部統制・監査を支える証跡管理

文書更新履歴からシステム全体の監査ログまでを一括して記録・管理でき、コンプライアンスや内部監査への対応 を強力にサポート。必要に応じた個別相談にも柔軟に対応可能です。

高度な権限管理「マルチGATEセキュリティ」

数千~数万のアカウントを運用する大企業でも、事前に定義 したパターンを組み合わせることで、効率的かつ厳格にアクセス権をコントロール可能。ヒューマンエラーや内部不正の防止にもつながります。

BYOK(Bring Your Own Key)による鍵管理(オプション)

社との技術提携で実現した「鍵の分離管理」により、万一のデータ流出でも情報を解読されにくい強固な保護を実現。機密性の高いデータを取り扱う際も安心です。

今後はトークナイズ化機能(カード番号などのデータを乱数によって生成する別の文字列に置き換える技術)の拡充を予定しており、マイナンバー情報をはじめとする機密データの取り扱いにおいても安全性が向上していくでしょう。

参考:「SmartDB」ダイナミックロードマップまとめ

マイナンバー管理は、法令の順守、個人情報の保護、ひいては企業の社会的信用につながる重要なテーマです。この記事では、マイナンバーを安全に扱うための管理フローや運用手順、そしてそれらを効率化するデジタルプラットフォームの活用が鍵であることを解説しました。

とりわけ、ノーコード開発プラットフォームである「SmartDB」を導入すれば、マイナンバー管理だけでなく、企業全体の業務プロセスを一元化しながらデジタル化を推進できます。

詳細については、『3分でわかる「SmartDB」』資料をご覧ください。導入のメリットや具体的な機能について、より詳しく理解するための情報が得られます。下記リンクよりぜひダウンロードしてみてください。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら